Mata kuliah filsafat ilmu-ilmu keislaman dimulai dengan memberikan batasan jelas antara Islam dan studi Islam. Bahkan, sebelum diskusi tentang ilmu-ilmu keislaman, perlu diperjelas dahulu batasan dari aneka ragam keilmuan di dalam tradisi Islam. Ketidakjelasan pembagian antara keilmuan tersebut seringkali berimplikasi pada ketidakmampuan membentuk satu pandangan dunia (worldview) Islam yang utuh. Worldview Islam yang utuh tersebut memiliki peran besar dalam mempertemukan dan mendialog secara positif-konstruktif antara yang lokal dan global, antara yang partikular dan universal, antara distinctive values dan shared values serta yang disebut dzanny dan qath’iy[1].

Kajian tentang ilmu keislaman terbagi ke dalam 3 kelompok atau klaster, yaitu ‘Ulum al-Diin, al-Fikr al-Islamy, dan Dirasat Islamiyyah. ‘Ulum al-Diin (religious knowledge) yang dimaksud di sini adalah representasi “tradisi lokal” keislaman yang berbasis pada “bahasa” dan “teks” atau nash-nash keagamaan. Disiplin yang berada di klaster ini merupakan ilmu-ilmu agama Islam seperti aqidah dan syari’ah yang menggunakan ilmu bantu bahasa dan logika deduktif yang merujuk dan melahirkan hukum dan norma agama dari wahyu di dalam Kitab Suci[2].

Al-Fikr al-Islamy merupakan representasi dari pergumulan humanitas pemikiran keislaman yang berbasis pada “rasio-intelek”. Dalam klaster ini, ilmu-ilmu pokok keagamaan Islam (ushuluddin) yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terstruktur secara akademis dengan melibatkan pendekatan sejarah pemikiran (origin, change, dan development). Maka, ilmu-ilmu yang termasuk ke dalam ‘Ulum al-Diin dalam tahap ini secara akademik disebut sebagai al-Fikr al-Islamy. Salah satu pembeda antara kedua klaster keilmuan Islam tersebut adalah al-Fikr al-Islamy telah memiliki struktur ilmu dan body of knowledge yang kokoh dan kompehensif tentang Islam. Adapun ‘Ulum al-Diin seringkali hanya menekankan bagian tertentu saja dari the body of knowledge pengetahuan tentang Islam, misal hanya berfokus pada kalam saja dan meninggalkan filsafat dan sebagainya. Karenanya, ‘Ulum al-Diin memiliki sifat yang lokal, parsial, provincial (terkotak-kotak), dan parochial (sempit)[3].

Terakhir adalah Dirasat Islamiyyah (Islamic Studies), yaitu klaster keilmuan baru yang berbasis pada paradigma keilmuan sosial kritis-komparatif karena melibatkan seluruh pengalaman manusia di alam historis-empiris. Klaster keilmuan ini muncul pada setelah pada abad ke 18 dan 19, berbagai metode dan pendekatan ilmiah baru bermunculan dan berkembang. Dalam klaster ini, cara kerja untuk memperoleh data (process dan procedure), cara berpikir untuk mendekati persoalan akademik yang dihadapi (approaches), serta asumsi-asumsi dasar yang digunakan memiliki perbedaan yang signifikan dengan kedua klaster keilmuan Islam lainnya. Dalam klaster ini, penelitian dan pengkajian Islam tidak hanya menggunakan ‘Ulum al-Diin dan al-Fikr al-Islamy, melainkan juga diperkuat dan diperkokoh oleh kajian lapangan, pengamatan historis-empiris, dan berbagai kerangka teori untuk memandu kerja tata pikir di dalamnya[4].

Ketiga klaster keilmuan tersebut seringkali tidak saling bertemu dan bahkan saling berkonfrontasi satu dan lainnya. Klaster al-Fikr al-Islamy dan Dirasat Islamiyyah seringkali dituduh sebagai suatu gerakan yang liberal, sekuler, dan pluralis oleh para pecinta ‘Ulum al-Diin. Sebaliknya, beberapa pandangan juga menyudutkan peran ‘Ulum al-Diin dan warisan intelektual para ulama (turats). Hal ini mengesankan bahwa antara ketiga klaster tersebut terpisahkan oleh tembok tebal dan saling membenci satu dan lainnya. Karenanya, pekerjaan rumah besar keilmuan keislaman kontemporer adalah menjelaskan pola keterhubungan antara ketiganya, mendamaikan silang pendapat, dan menghilangkan sikap saling curiga[5]. Hubungan ketiganya haruslah bersikap dialogis-negosiatif dan saling mengisi satu dan lainnya[6].

Cara pandang tersebut yang nantinya akan berkontribusi besar pada pengembangan keilmuan Islam, khususnya dalam menghadirkan solusi terhadap tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks. Solusi permasalahan umat dapat disikapi dengan ontologi keilmuan yang terdiri dari 3 klaster keilmuan tersebut. Dari hal tersebut, maka Islam menjadi rahmatan li al-‘alamin dapat terealisasikan dan terasa manfaatnya. Inilah yang disebut sebagai al-muhafazah ‘ala al-qadim al-salih dan al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah. Pola pikir tersebut tidak dimaksudkan menghilangkan syarat-syarat ijtihad yang telah ada, melainkan menambahkan metode dan pendekatan keilmuan baru untuk melengkapi hasil dari ijtihad tersebut[7].

Di sisi lain, nalar dan pola pikir yang berkembang dalam budaya, sosial, dan politik keberagamaan Islam terbagi ke dalam 3 nalar, yaitu bayani (teks), burhani (rasional-empiris), dan ‘irfani (intuisi). Ketiga penalaran tersebut memiliki keterkaitan dalam membentuk keilmuan keislaman di tiap-tiap klaster. Ketiganya memiliki ciri khas, kekuatan, dan kelemahan masing-masing. Bayani misalnya, merupakan ilmu yang berdasar pada teks keagamaan dan memiliki kelemahan sikapnya yang dogmatis, defensif, apologis, dan polemis. Burhani merupakan ilmu-ilmu yang berbasis pada kecermatan akal pikiran dalam memahami realitas sosiologis-antropologis kehidupan beragama. Cara pandang ini memiliki kelemahan berupa pola pikir positivistik, a-sosial, dan status quo. Terakhir, cara pandang ‘Irfani yang menyentuh kedalaman hati nurani manusia juga memiliki kelemahan yaitu sifatnya yang individual, eskapis, dan a-historis[8]. Ketiganya merupakan khazanah intelektual Islam, yang harus bertemu dan berdialog kritis sehingga dapat saling mengisi dalam satu jalinan utuh[9].

Oleh karena itu, langkah awal dalam mata kuliah ini adalah pembicaraan mendalam seputar progress of science sebagai salah satu isu filsafat kontemporer. Wacana filsafat kontemporer yang menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan ternyata masih belum disadari oleh sebagian pemikir muslim. Peirce misalnya, menyatakan bahwa realitas adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti dan bersifat sementara serta kondisional[10]. Hal ini diamini oleh Abdullah bahwa penggalian dan penemuan ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti di satu tahap, melainkan bersifat terus menerus guna memperoleh pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan manusia pada situasi dan kondisi yang berjalan atau zamkany[11].

Perubahan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, baik secara akademis maupun secara sosial-politis akan selalu menemui perlawanan. Dalam bahasa Peirce, budaya berpikir sosial-politik keberagamaan Islam telah mengalami pembekuan dan mengkristal menjadi “belief” atau bahkan “habits of mind”. Belief tersebut merupakan hal yang fundamental dalam kelangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun kelompok. Namun, seiring perkembangan zaman, pola pikir tersebut akan mendapatkan ujian berat berupa sistem adat-istiadat, norma, kesepakatan, aturan, dan sistem ritual yang dalam dari wilayah lain dan ranah kehidupan lain. Perjumpaan inilah yang kemudian melahirkan keragu-raguan (doubt)[12].

Dalam tradisi pendukung keberamaan yang bersifat canonical-textual, perjumpaan dari kenyataan yang bertentangan dengan belief yang dianut akan melahirkan hubungan disharmonis dan ketegangan-ketegangan. Adapun bagi Peirce, doubt inilah yang seringkali melahirkan pemikiran keagamaan baru melalui suatu penelitian dan cara pandang kritis. Tradisi tersebut disebut sebagai the logic of inqury yang membudaya dalam dunia akademis untuk melakukan pengamatan, pengujian, dan penelitian terus menerus[13]. Tujuan dari penyelidikan atau penelitian ini adalah untuk menggantikan keyakinan yang meragukan dengan keyakinan baru yang memiliki opini yang stabil dan tidak berubah[14].

Karenanya, berbagai ide wacana perubahan dan perkembangan ilmu keislaman kontemporer seringkali mendapatkan penolakan keras. Penolakan tersebut lahir dari kebiasaan berpikir umat Islam yang membuang jauh-jauh keraguan dan sikap kritis. Mereka tidak terbiasa untuk mempertanyakan, mengkaji, dan menguji ulang premis-premis sosial-keislaman yang telah terbangun. Corak-corak pemikiran Islam telah didominasi pola pikir sektarian dan fanatisme berlebihan pada kelompok[15]. Menurut Arkoun, para pemikir muslim hari ini beranggapan bahwa studi Islam yang dilakukan di zaman klasik telah sempurna dan komprehensif sehingga generasi hari ini hanya perlu menerimanya tanpa interpretasi. Pola pikir ini yang disebutnya sebagai “ortodoksi Islam” yang melahirkan sikap beragama eksklusif-dogmatis sebagaimana masa kegelapan di Eropa[16].

Tradisi intelektual Islam juga tidak terlepas dari perkembangan keilmuan dan kritik-kritik yang saling melengkapi. Ketika tradisi tersebut dianggap final, maka terjadi kejumudan dari kreativitas dan pengembangan keilmuan tersebut. Sebagai contoh, di masa Al-Ghazali, berbagai masalah filosofi telah terselesaikan dengan hebat dan lengkap. Hal tersebut membuat umat Islam terperangkap dalam euforia tersebut dan tidak mengembalikan dinamika intelektual terdahulu. Karenanya, selang satu abad kemudian, muncullah pemikir muslim yang membuka kungkungan zona nyaman tersebut, yaitu Ibn Rusyd dan setelahnya Ibn Taymiyyah[17]. Senada dengan itu, Hanafi menyebutkan bahwa salah satu cara memajukan ilmu teologi Islam dan filsafat Islam adalah dengan memberikan kebebasan pikiran dari berbagai prasangka dan dogma aliran (fanatisme) dan membuat berbagai kajian perbandingan. Berbagai pintu ijtihad dan persoalan kemanusiaan juga tidak boleh tertutup dan dianggap final karena ini merupakan satu sebab kemunduran suatu ilmu pengetahuan[18].

Karenanya, ketika Cak Nur, menawarkan suatu idea of progress berupa pembaharuan pemikiran Islam, tidak sedikit berbagai reaksi keras dari golongan intelektual muslim sendiri[19]. Menurut Cak Nur, sikap reaksioner dan tertutup seperti itu sejatinya lahir dari rasa pesimis terhadap sejarah[20]. Di era hari ini pun, idea of progress dalam studi keislaman tidak terlepas dari tuduhan liberal, sekuler, murtad, hingga pendangkalan aqidah. Hal tersebut merupakan sebuah kewajaran karena corak pendekatan kritis dalam studi Islam tidak populer di kalangan masyarakat muslim dan menganggapnya sebagai suatu budaya dari luar Islam (khususnya tradisi Barat)[21]. Padahal, idea of progress bertitik tolak dari doktrin bahwa manusia pada dasarnya baik, suci, dan cinta pada kebenaran dan kemajuan (berwatak hanif). Konsistensi idea of progress adalah sikap mental yang terbuka (inklusif), yaitu berupa kesediaan menerima dan mengambil nilai-nilai dari mana saja selama ia mengandung kebenaran. Sikap terbuka inilah yang merupakan pertanda bahwa seseorang memperoleh petunjuk dari Allah dan sebaliknya, ketertutupan sejatinya merupakan salah satu tanda kesesatan[22]. Maka muncul suatu pertanyaan yang disampaikan di awal kelas, “Apakah kita akan istiqamah pada paradigma klasik namun tidak mengenal konteks hari ini?”.

Dua tema besar di atas, yaitu pembagian bentuk kajian studi Islam dan pola pikir pengembangan keilmuan merupakan landasan penting dalam melakukan berbagai kerja-kerja ilmiah. Dengan pola pikir tersebut, studi Islam kontemporer yang terdiri dari ‘Ulum al-Diin, al-Fikr al-Islamy, dan Dirasat Islamiyyah yang saling terintegrasi akan melahirkan pola pikir, sikap, dan tingkah laku baru yang bersifat mediatif-rekonsiliatif. Pola pikir tersebut akan menggantikan pola pikir lama yng bersifat antagonistik, hitam-putih, eksklusif, absolut, dogmatis, truth claim, tertutup, dan keras menjadi rekonsiliatif, mediatif, partisipatif, penuh warna, terbuka, inklusif, dan mengedepankan kompromi. Hal ini diharapkan dapat membentuk worldview keagamaan Islam yang baru, yang didukung oleh tradisi turats dan penafsiran serta penerjamahan kembali sesuai konteks intelektual baru sebagai bekal menghadapi era perubahan sosial[23]. Di sinilah penerapan jargon al-muhafazah ‘ala al-qadim al-salih dan al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah.

Sebagai tindak lanjut dari pola pikir dan worldview Islam yang baru, maka berbagai pengkajian dan pengembangan teks-teks keagamaan menjadi suatu hal yang lumrah dalam tradisi intelektual Islam. Hal tersebut diperkuat dengan adanya adagium berbunyi “Al-Nusus Mutanahiyah wa al-Waqa’I ghairu mutanahiyah”. Dalam tradisi intelektual Islam klasik, berbagai peristiwa yang tidak memiliki landasan di dalam al-Qur’an dan Sunnah, perlu menggunakan ijtihad. Dalam tradisi Ushul Fiqh, ijtihad tersebut berbentuk ijma’ dan qiyas sebagai metode istinbath ahkam dari al-Qur’an dan sunnah. Berbagai cara tersebut dikemukakan ulama agar syariat Islam dalam abadi dan dimanfaatkan oleh muslim secara berkelanjutan atau disebut shalih li kulli zaman wa makan.

Syariah Islam merupakan entitas yang selalu berjalan dan bukan merupakan tujuan. Sebagaimana disebutkan di atas, berbagai peristiwa kemanusiaan dan tantangan perubahan zaman tidak bisa dihindari dalam relasi hidup manusia modern. Jargon shalih li kulli zaman wa makan yang dinisbatkan kepada al-Qur’an sejatinya bukanlah suatu keadaan dogmatis-eksklusif dan tertutup dari pembacaan baru. Namun, jargon tersebut justru membuka pintu ijtihad yang luas dengan konteks ruang dan waktu yang berbeda untuk menemukan kesinambungan dan relevansi (shalahiyah) dari teks-teks tersebut.[24]

Diskursus di dalam al-Qur’an selama ini hanya dimaknai sebagai problem teologis dan didekati dengan pendekatan teologis. Menurut Arkoun, selain ilmu-ilmu bantu dan ciri pandang teologis, dalam memahami al-Qur’an perlu diperkaya dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, termasuk ilmu sosial. Untuk memahami realita masyarakat di mana al-Qur’an diwahyukan perlu menggunakan pendekatan historis, antropologis, sosiologis, psikologis, dan fenomenologis. Adapun untuk memahami teks-teks di dalamnya, selain menggunakan ilmu bahasa klasik, perlu juga menggunakan pendekatan linguistik modern dan semiotika[25].

Pandangan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Fazlur Rahman. Al-Qur’an hanya dapat menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi dunia Islam jika ia dipahami secara utuh dan komprehensif, tidak parsial. Pemahaman secara utuh tersebut adalah dengan menggunakan latar belakang sosio-historis dari al-Qur’an itu sendiri. Ia mengumpamakan al-Qur’an sebagai puncak gunung es. Hanya 10% dari al-Qur’an yang tampak di permukaan dan 90% bagian lainnya terendam di bawah permukaan air. Karenanya, peneliti al-Qur’an yang serius akan sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar isinya mensyaratkan suatu pengetahuan yang adekuat tentang situasi dan kondisi kesejarahan pada masa ayat-ayatnya diturunkan. Hal yang ingin ditekankan oleh Rahman adalah al-Qur’an merupakan kitab suci yang menyejarah dan tidak mengawang-awang[26].

Oleh karenanya, perlu memahami hermeneutic sebagai salah satu usaha memahami pesan-pesan di dalam al-Qur’an. Hermeneutik adalah perbincangan tentang persoalan pemahaman atau penafsiran mansuai terhadap realitas yang ada di sekelilingnya, termasuk agama, kehidupan sosial dan budaya yang mengitarinya[27]. Dalam hermeneutika keagamaan dan studi keislaman kontemporer dikenal analisis hermeneutis yang menggunakan skema segi tiga, yaitu text, author, dan reader[28]. Text merupakan wilayah nonfalsifiable (tidak dapat disalahkan) dan taken for granted sehingga terletak di ujung segitiga. Adapun kajian penting yang mengalami pergeseran dan perubahan berada di dua kaki lainnya, yaitu author dan reader. Kajian di wilayah ini melibatkan isu-isu kemanusiaan yang bisa didiskusikan, diperdebatkan, diubah, dan dihapuskan seiring dinamika masyarakat yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan zaman. Bila para author (penafsir ayat al-Qur’an dan hadis) terlena dan merasa tidak perlu mempertimbangkan berbagai tafsiran tersebut berdasarkan berbagai perspektif dan perubahan, maka para reader akan memberikan masukan dari perspektif lainnya. Di sinilah terjadi fusion of horizon antara text, author, dan reader yang dinamis dan selalu progresif[29].

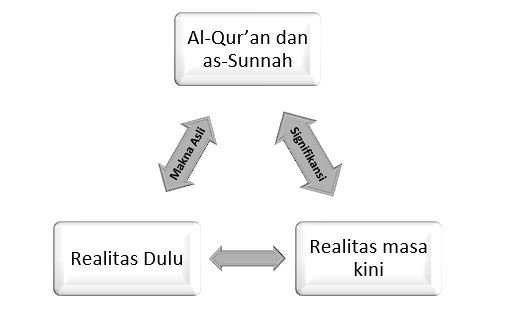

Dalam studi Islam kontemporer, para ilmuwan muslim dituntut untuk selalu mendialogkan antara nash dan realitas. Tema sentral yang didiskusikan dalam keilmuan keislaman kontemporer mengaitkan antara nash dan penafsiran terhadap nash tersebut dalam setiap periode zaman yang dilalui oleh sejarah kebudayaan Islam[30] . Hubungan antara nash dan realitas tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:

Hubungan antara nash dan realitas tersebut bersifat dialogis-negosiatif sehingga melahirkan episteme atau paradigma, yang pada waktunya akan bergeser ke episteme dan paradigma lainnya. Ketika tradisi klasik Islam dapat berdialog dengan modernitas, maka hal tersebut melahirkan suatu progresivitas, yaitu di mana problem kemanusiaan mendesak nilai-nilai fundamental Islam yang dipegang untuk diinterpretasikan dengan realitas masa kini[31]. Hal-hal semacam inilah yang memperkaya khazanah intelektual Islam dan meninggalkan budaya monodisiplin, melainkan bergerak menuju budaya studi Islam yang multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

Kesimpulan

Dari berbagai paparan di atas, dapat dipahami bahwa ilmuwan muslim tidak perlu menutup mata akan ilmu-ilmu sosial yang berasal dari tradisi Barat. Pemisahan yang jelas antara studi tentang doktrin keagamaan Islam dan studi tentang pemikiran Islam membuat para ilmuwan tidak perlu takut terkontaminasi worldview barat yang lahir dari epistemologi sekuler. Berbagai isu-isu kemanusiaan dan tantangan perkembangan zaman hari ini meniscayakan adanya usaha-usaha menghadirkan Tuhan dalam kehidupan beragama muslim. Sebagaimana kehidupan manusia yang selalu berjalan, maka syariat Islam tidaklah berhenti berjalan. Euforia akan finalitas ajaran Islam dalam urusan profan, yaitu pemikiran Islam dan studi Islam menghadirkan suatu stagnasi pemikiran intelektual muslim. Hal-hal inilah yang menghadirkan ortodoksi Islam dan kemudian kemunduran pemikiran Islam.

Berbagai kemajuan dan kejayaan Islam di masa lampau perlu dipandang dengan nalar kritis dan menggunakan berbagai perspektif keilmuan untuk dapat melahirkan sumbangan-sumbangan bagi masyarakat muslim dan manusia secara keseluruhan. Berbagai keniscayaan tersebut tidak bermakna serta merta menafikan berbagai kerja-kerja ulama terdahulu, melainkan melengkapinya sebagai bentuk al-akhdzu bi al-jadid al-aslah sehingga ajaran Islam dan studi Islam di dalamnya shalih li kulli zaman wa makan.

[1] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer, Yogyakarta: IB Pustaka, 2020, 26-27

[2] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 38

[3] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 39-40

[4] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 41-42

[5] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 46-47

[6] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 52

[7] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 53

[8] Muhammad Abid al-Jabiry, Bunyah al-‘Aql al-‘Araby: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li al-Nudzumi al-Ma’rifah fii al-Tsaqafah al-‘Arabiyyah, Beirut, Markaz Dirasah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1990

[9] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, vii

[10] Milton K. Munitz, Contemporary Analytic Philosophy. New York: Macmillan Publishing, 1981, 45

[11] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 20

[12] Milton K. Munitz, Contemporary Analytic Philosophy…, 28-30

[13] Milton K. Munitz, Contemporary Analytic Philosophy…, 43

[14] Robert Audi, The Cambridge Dictionary of Philosophy (Second Edition). Cambridge: Cambridge University Press 1999, 652

[15] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 208-209

[16] M. Arkoun, Al-Fikr al-Ushuly wa Istihalati al-Ta’shil nahwa Tarikh Akhor li al-Fikr al-Islamy. Terj. Hasyim Sholih. Beirut. Dar al-Saqi, 1999, 89

[17] Nurcholish Madjid, Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019, 37-40

[18] A. Hanafi, Pengantar Theology Islam. Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1980, 50-51

[19] Admin, Konstruk “Pembaharuan” Pemikiran Islam di Indonesia, INSISTS, 3/10/2015 diakses melalui https://insists.id/at-sea-minim-soluta-officiis-ei-malis-commune-eos/

[20] Budhy Munawar-Rahman, Karya Lengkap Nurcholish Madjid…, 284

[21] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 43

[22] Budhy Munawar-Rahman, Karya Lengkap Nurcholish Madjid…, 284-285

[23] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 94-95

[24] Ahmad Budiono, Penafsiran al-Qur’an Melalui Pendekatan Semiotika dan Antropologi (Telaah Pemikiran Muhammad Arkoun). Miyah, XI (2), Agustus 2015, 283-284

[25] M. Arkoun, Al-Fikr al-Islamy…, 93

[26] Ahmad Syafi’i Ma’arif, Membumikan Islam: Dari Romantisme Masa Silam Menuju Islam Masa Depan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019: 79-80

[27] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…,196

[28] Khaled Abou El Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women, Oxford: Oneworld Publications, 2001

[29] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 199-200

[30] M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin…, 64

[31] Omid Safi (Ed). Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism, Oxford: Oneworld Publications, 2003, 3