Pembicaraan seputar sains dan al-Qur’an adalah pembicaraan yang berat dan saya mungkin tidak layak untuk membahasnya secara ilmiah. Isi tulisan ini bukanlah sebuah kritik dan ide baru yang mencoba menyempurnakan ide tersebut. Sebagaimana tujuan semua tulisan ini, ini hanya kegelisahan saya yang tidak beralasan.

Isu integrasi keilmuan, khususnya keilmuan sains dengan agama, yang dalam hal ini direpresentasikan dalam bentuk kitab sucinya, al-Qur’an. Saya tidak mengerti asal gairah keilmuan ini. satu-satunya hal yang saya mengerti adalah ini adalah salah satu isu terkini dalam bidang filsafat ilmu. Salah satu artikel yang menjadi rujukan saya adalah tulisan guru saya berjudul “Integrasi Keilmuan; Isu Mutakhir Filsafat Ilmu”.

Mengutip artikel tersebut, sepanjang sejarahnya, kajian Filsafat Ilmu berkisar pada dua isu, yaitu soal kriteria ilmiah dan perkembangan ilmu. Wacana integrasi ilmu mengharuskan Filsafat Ilmu melihatnya sebagai isu mutakhir dan memungkinkan lahirnya tradisi atau budaya ilmiah baru yang berada dalam konteks agama. Dalam hal ini, agama diposisikan sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu bangunan keilmuan.

Mungkin pembicaraan tersebut terlalu ilmiah, mari kita lunakkan sedikit. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah salah satu ciri khas di tempat saya mengabdi sekarang. Dari pembacaan saya yang masih awam, pola Islamisasi Ilmu Pengetahuan di sini masih terjebak dalam paradigma lama. Paradigma tersebut adalah tarik menarik antara dua kepentingan, entah itu ayatisasi sains atau saintifikasi ayat al-Qur’an. Alih-alih integrasi, yang tampak hanyalah salah satu selalu menghegemoni yang lain. Dalam kasus ini, semua ayat al-Qur’an diletakkan selalu di atas bangunan keilmuan, khususnya keilmuan sains.

Dari mata kuliah yang diajarkan, selalu dimulai dengan paradigma bahwa semua ilmu pengetahuan sains bukanlah dari Barat, namun dari Islam. Berbagai sejarah keilmuan di masa kejayaan Islam diajarkan dalam rangka menumbuhkan semangat Islam dan merasakan bahwa Islam juga tidak kalah maju dengan Barat. Di akhir pertemuan, dapat dipastikan (sebagian besar) mahasiswa dengan semangat berapi-api mengatakan bahwa Islam adalah segalanya dan Barat selalu salah.

Saya tidak menolak 100% paradigma tersebut. Namun, porsi 100% untuk mengatakan Barat salah dan wacana keilmuan dari mereka adalah tidak memberikan sumbangsih apapun bila dibandingkan dengan Islam terlalu berlebihan, khususnya saya yang dari beberapa bulan lalu menggembar-gemborkan pendekatan dan pandangan fenomenologi. Perlu pembicaraan yang panjang dengan kepala yang dingin, hati yang sejuk, dan kopi yang hangat untuk mencari titik terang dari permasalahan tersebut.

Islamisasi Ilmu Pengetahuan adalah baik, bila tujuannya untuk mengkompromikan, bahkan menegaskan bahwa ilmu tidaklah terlepas dari agama. Nilai-nilai agama dan spiritual pada hakekatnya terletak di batang ilmu itu sendiri, bahkan mengakar di dalam wilayah spiritual para ilmuwan tersebut. Namun, menafikan jerih payah pihak lain, khususnya dari Barat adalah sebuah sikap keras kepala yang tidak cukup bijak untuk dilakukan oleh seorang ilmuwan. Lagi-lagi, truth claim seperti ini hanya akan melahirkan sikap eksklusif dalam memandang pihak lain, dalam konteks ini Barat.

Yang saya takutkan ternyata benar terjadi. Beberapa waktu lalu, ada seminar (yang katanya) ilmiah tentang ‘Islamisasi Sejarah’ oleh Mansur Suryanegara, penulis buku “Api Sejarah”, dan tentang ‘Integrasi al-Qur’an dan Sains’ oleh Dr. drh. Hasim Danuri, DEA, seorang pakar Biokimia dari IPB. Buku ‘Api Sejarah’ memang memiliki tempat spesial di hati para santri dan pondok pesantren karena menjunjung tinggi peran pondok pesantren, kyai, dan santri dalam perjuangan melawan penjajah, perjuangan merebut kemerdekaan, dan membangun negeri ini. Buku tersebut ‘diklaim’ sebagai sejarah Indonesia yang sebenarnya dan paling jujur tentang Indonesia. Walhasil, semua buku sejarah yang “tidak pro umat Islam” diklaim sebagai sebuah distorsi sejarah dan unvalid.

Padahal menurut salah seorang teman yang fokus dalam ilmu sejarah, model penulisan buku tersebut kurang ilmiah dan valid. Bukti-bukti yang disajikan didominasi sumber-sumber sekunder, bahkan tersier. Sumber-sumber yang primer yang menjadi salah satu penilaian kekuatan dalam penulisan sejarah justru tampak minim di sana. Memang terkadang saat membicarakan Islam dan sejarah, semangat keagamaan kita selalu meletup-letup bahkan tak jarang menghegemoni semua hal. Dalam bahasa Gus Mus, demi sesuatu yang baik (‘atas nama Islam’) halallah semua yang paling tidak baik dan tidak ilmiah. Kalau bahasa saya, ini merupakan sebuah cocokologi fakta sejarah dengan nilai-nilai Islam.

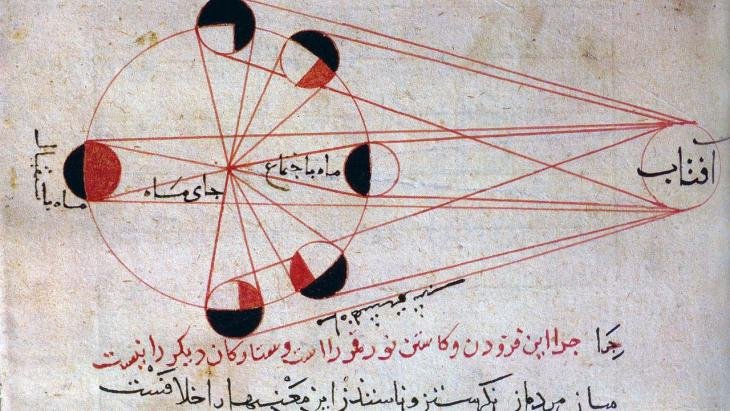

Dalam seminar lainnya bertajuk “Integrasi al-Qur’an dan Sains” oleh pakar Bikomia dari IPB, saya juga melihat hal yang serupa. Seminar tersebut berbicara tentang betapa banyak hasil penemuan di dunia sains telah termaktub di dalam al-Qur’an. Sekilas, kitab suci al-Qur’an berubah kedudukannya menjadi kitab sains dan berbagai pengetahuan ilmiah. Berbagai penemuan di bidang fisika, kimia, biologi, astronomi, dan ilmu alam lainnya dipertemukan dengan ayat yang ‘senada’ atau yang cukup ‘menyerempet’ secara implisit.

Bagi beberapa orang, khususnya pelajar muslim, pembicaraan demikian dianggap sebuah kehebatan al-Qur’an dan bukti kebenaran al-Qur’an dan Islam. Namun, bagi saya tidak demikian. Bukti kebenaran hanya diperlukan ketika suatu entitas atau fakta diragukan kebenarannya. Al-Qur’an adalah kalam Tuhan yang benar dan tidak perlu pembuktian apapun, termasuk pembuktian di bidang sains. Toh, seandainya tidak ada fakta sains di dalam al-Qur’an pun tidak mengurangi nilai kesakralannya sebagai Kalam Tuhan yang diturunkan kepada manusia untuk menjadi petunjuk menuju kesalehan dan kebenaran.

Karenanya, sebuah buku yang berjudul ‘Al-Qur’an, Bibel, dan Sains Modern’ karya ilmuwan Prancis menurut saya kurang tepat. Kitab suci tidaklah tepat bila harus disandingkan atau dicocok-cocokan dengan ilmu pengetahuan dan sains. Kitab suci merupakan kitab yang berdimensi spiritual dan metafisika. Ia tidak berhenti di urusan ilmu pengetahuan dan sains. Lebih jauh, kitab suci bertujuan mendidik dan membina manusia yang baik dan benar dan mampu memahami dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Betapapun mahirnya manusia dalam menguasai ilmu pengetahuan, ia tidak dapat membiarkan sisi spiritual dan kehambaanNya kering kerontang. Di sinilah di mana kitab suci seharusnya diposisikan.

Alasan lainnya adalah karena sifat ilmu pengetahuan itu sendiri. Guru saya berulang kali menegaskan bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat kumulatif dan selalu berkembang. Artinya, semua penelitian dan pengkajian terhadap satu fakta ilmiah akan selalu memperbaharui fakta tersebut. Tidak ada ilmu pengetahuan dan fakta ilmiah yang bersifat statis dan mandeg. Bila hal tersebut terjadi, maka dapat dipastikan bahwa ilmu tersebut akan segera layu dan mati. Sebagai contoh, dahulu disebutkan bahwa atom adalah partikel terkecil di alam semesta ini. Belakangan, fakta tersebut diperbaharui karena ditemukan bahwa atom terdiri atas neutron, proton, dan elektron, sehingga ia bukan lagi partikel terkecil di semesta ini. Begitupula dengan fakta bahwa bumi adalah pusat alam semesta (geosentris) yang kemudian hari berubah karena ditemukannya fakta bahwa mataharilah pusat galaksi Bima Sakti ini (heliosentris). Masih banyak lagi contoh bahwa fakta ilmiah tersebut dapat berubah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan metodologinya.

Artinya, bila suatu saat sebuah fakta ilmiah yang ternyata ‘cocok’ dengan salah satu ayat al-Qur’an mengalami perkembangan dan perubahan sehingga tidak berlaku lagi, timbullah suatu masalah besar. Para ahli integrasi sains dan al-Qur’an akan dihadapkan pada pilihan mengingkari fakta ilmiah terbaru tersebut dan bersikukuh mempertahankan fakta ilmiah yang lama atau harus mengubah ayat al-Qur’an sesuai dengan fakta ilmiah tersebut. Bila mereka memilih yang pertama, maka dapat dikatakan bahwa kitab suci tersebut kolot dan tidak mengakui perkembangan zaman. Bila mereka memilih yang kedua, maka kitab suci tersebut tidak lagi menjadi suci. Banyak campur tangan manusia di sana yang memaksakannya sesuai dengan fakta ilmiah yang ada. Ke depannya, bila fakta tersebut berubah, maka ayat tersebut berubah lagi, atau minimal, interpretasi terhadap ayat tersebut yang akan berkembang. Lantas di manakah letak kesuciannya?

Seperti telah disebutkan di awal, mungkin kegelisahan ini tak beralasan dan amat skeptic. Saya hanya ingin memposisikan kitab suci sebagai kitab suci dan tidak masuk ke ranah kitab sains yang bersifat temporer. Kebenarannya absolut dan tidak perlu pembuktian apapun. Membuktikannya hanya akan menunjukkan kekurangan dan kelemahannya. Sekali lagi, mungkin saya salah membaca, atau bacaan saya yang salah. Wallahu a’lam.

Ponorogo, R. Awwal 16, 1440.